Zur freundlichen Beachtung (neue Publikationen, Spendenaktionen, Archivwesen) & Aktuelle Meldungen zur heimatkundlichen Arbeit (einmal wöchentlich)

Dienstag, 2. Juli 2024

Grünes Licht gab es jetzt seitens der AWG Artern, die beabsichtigte Erneuerung der Gedenktafel für Thomas Müntzer am Wohnhaus in der Thomas-Müntzer-Straße 1-4 betreffend. Dem diesbezüglichen Antrag des Heimatvereins ARATORA stimmte der Vorstand der Genossenschaft gern zu. Nun kann verbindlich Kontakt zu einem Steinmetz aufgenommen werden, um Details der Sanierung und den Zeitplan der Wiederherstellung abzustimmen. Im Prozess der Erneuerung wird dann der Stein gereinigt, die verblasste Farbe neu aufgetragen und ggf. eine Härtung vorgenommen. Zu gegebener Zeit wird hier über den Fortgang dieser Sanierung berichtet. - Als Zeitpunkt der Übergabe der Tafel nächstes Jahr kommt der 500. Jahrestag der Bauernschlacht bei Frankenhausen am 15. Mai infrage, alternativ der 27. Mai 2025 als Tag der Hinrichtung Thomas Müntzers bei Mühlhausen. – Unser Bild zeigt den Festumzug aus Anlass der 1200-Jahrfeier Arterns im Sommer 1986 vor der Kulisse des AWG-Blocks Thomas-Müntzer-Straße 1-4, allerdings noch ohne Gedenktafel an Thomas Müntzer. Diese kam erst 1989 anlässlich des (mutmaßlichen) 500. Geburtstages des Theologen und Bauernführers an den Wohnblock.

Dienstag, 25. Juni 2024

Mit dem Motto „Wo die Ahnen wohnten“ stellt die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift „Computer-Genealogie“ (unser Bild) ein faszinierendes Thema in den Fokus, bei dem Familienforschung, lokale Orts- und Häusergeschichte, Stadtplanung sowie Architektur und Bauwesen angesprochen werden. Wenngleich sich die im Heft angesprochenen Orte und Regionen nicht in unserer Gegend befinden, bieten die hierzu gemachten Auskünfte über Recherchemöglichkeiten und historische Quellen dennoch mannigfaltige Informationen und Hinweise, die auch auf die hiesige Heimatforschung anwendbar sind. Der erste Artikel widmet sich praktischen Beispielen für die Suche nach ehemaligen Wohnstätten und zeigt Möglichkeiten (Adressbücher, Kataster, Steuerlisten, Karten) und Grenzen der Forschung auf. Danach steht die Familiengeschichte anhand der Nutzung von Einwohner- und Adressbüchern im Fokus, ehe historische Grundbuchunterlagen als Quellen für genealogische Forschungen beleuchtet werden. Als besondere Art des Wohnens wird im Anschluss die Margarethenhöhe in Essen vorgestellt. Anders, nämlich im Kontext der Großindustrie, werden dann die Wohnverhältnisse der Norddeutschen Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei untersucht. Fotoalben und Postkarten als darstellende Medien historischer Wohnhäuser sowie Flüchtlingssiedlungen und neue Orte nach dem Zweiten Weltkrieg sind in Kurzberichten abgehandelt, ehe Besuche von Ahnenwohnhäusern an auswärtigen Lokalitäten angesprochen werden. Die Bedeutung von notariellen Akten als Quellen der Familienforschung stehen anschließend im Mittelpunkt, ehe jenische Wohnformen („fahrende“ Bevölkerungsgruppen) in Europa seit dem 18. Jahrhundert präsentiert werden. - Nach dem Leitthema des aktuellen Hefts sind Erfahrungen mit dem beliebten Programm „Ahnenblatt 4“ festgehalten, weiterhin andere Software zu Familienforschung. Aktuelle Meldungen, Kurzartikel und Interna runden die neue Zeitschrift ab, ehe alte Landschaftsbezeichnungen erklärt werden bzw. an die vor hundert Jahren erfolgte Gründung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold erinnert wird. – Die nächste Ausgabe der „Computer-Genealogie“ erscheint Mitte September und wird sich dem Schwerpunktthema „Genealogie im Austausch mit der Forschung“ widmen.

Dienstag, 18. Juni 2024

Erst in allerjüngster Zeit entstand am Radweg bei Kachstedt eine historische Erinnerungsstätte zur regionalen Eisenbahngeschichte, wie zwei langjährige Freunde des Heimat- und Geschichtsvereins Goldene Aue dieser Tage mitteilten. Radler oder Wanderer werden diese Stelle mittlerweile bereits kennen. In Memoriam der Kyffhäuser-Kleinbahn (1916-1966) lädt dort nun eine hölzerne Sitzraufe, auf deren Dach der Schriftzug „Kachstedt“ montiert ist und an das einst „legendäre“ Wartehäuschen für Bahnreisende mahnt, zur Rast ein. Nicht genug, künden zudem einige historische Fotos sowie Texte und eine Verlaufskarte von der Kleinbahn und informieren die Besucher aus der Geschichte dieser Bahnlinie. Blickfang jedoch ist eine aus originalen Bauelementen bestehende Nachbildung des Gleisverlaufs auf dem Bahndamm; die hölzernen Schwellen und die Schienen stammen noch von der Kleinbahn und haben somit sechs Jahrzehnte überdauert. (Hier wurde Anleihe von einer ähnlichen Konstruktion in Tilleda genommen, die seit einigen Jahren am östlichen Ortseingang von Tilleda als verkehrstechnisches Denkmal an die Kyffhäuser-Kleinbahn erinnert.) Zu dem kurzen Schienenstrang bei Kachstedt gesellt sich noch der historischer Kilometerstein 22.6, der in der eben erwähnten Erklärung irrtümlicherweise als Grenzstein angesprochen worden ist; aber dieser Lapsus sollte sich noch ausbessern lassen. - Unser Bild, das den Blick von der Sitzraufe auf die Gleisführung zeigt, wurde von Heimatfreund Manfred Schröter aus Berga gemacht, der sich vorige Woche gemeinsam mit Manfred Wirth aus Tilleda auf den Weg machte, dieses Denkmal in Augenschein zu nehmen. Danke den beiden für entsprechende Informationen und Fotos.

Dienstag, 11. Juni 2024

Wie bereits vergangene Woche angekündigt, wird bis in das kommende Jahr hinein vor allem die regionale Literatur vom Bauernkrieg und dessen mitteldeutscher Leitfigur Thomas Müntzer (um 1489-1525) geprägt sein. In diesem Zusammenhang soll heute auf ein erst letzten Monat erschienenes Buch (unser Bild) aufmerksam gemacht werden, verfasst ein einem gebürtigen Sangerhäuser: Lucas Wölbing, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Das Buch, herausgegeben als mittlerweile 30. Veröffentlichung der Thomas-Müntzer-Gesellschaft e.V., ist betitelt mit „Müntzers langer Schatten. Das Amt Allstedt, der Bauernkrieg und die Nachwirkungen (1523-1533)“ und deutet bereits die inhaltlichen und regionalen Schwerpunkte an: „Die Publikation zeichnet auf breiter Quellengrundlage nicht nur die Zeit Thomas Müntzers als Pfarrer in der kursächsischen Stadt Allstedt nach, sondern befasst sich erstmals auch mit dem Bauernkrieg in dieser Region. Die Konflikte um Müntzer werden in den Kontext landesherrlicher Kirchenpolitik eingebettet, aber auch als Mikrostudie mit Blick auf die Akteure im Amt Allstedt verortet. Gezeigt werden auch Verbindungen der dortigen Aufständischen zu den Geschehnissen in Mühlhausen und Thüringen.“ Zum Herausgeber wird berichtet: „Die im Jahr 2000 begründete Schriftenreihe der Thomas-Müntzer-Gesellschaft widmet sich sowohl dem Leben und Werk des radikalen Reformators Thomas Müntzer im Hinblick auf Reformation und Bauernkrieg als auch der Erforschung der Rezeptionsgeschichte. Die jährlich erscheinenden Publikationen sind Ergebnis der in Mühlhausen auf den Hauptversammlungen der Gesellschaft gehaltenen Fachvorträge, die für die Veröffentlichung teilweise stark erweitert und illustriert wurden. Redaktionell betreut wird die Reihe vom Vorstand der Gesellschaft, dem Stadtarchiv Mühlhausen sowie den Mühlhäuser Museen.“ – Zur Neuveröffentlichung „Müntzers langer Schatten. Das Amt Allstedt, der Bauernkrieg und die Nachwirkungen (1523-1533)“ liegen folgende Informationen vor: ISBN-103-935547-95-1 bzw. ISBN-13978-3-935547-95-6, Maße 23x16,5 cm, Preis 15,00 Euro. Weitere Publikationen der Thomas-Müntzer-Gesellschaft finden sich auf deren Homepage https://www.thomasmuentzer.de.

Dienstag, 4. Juni 2024

An Thomas Müntzer und seinem Lebenswerk schieden und scheiden sich die Geister. Je näher die 500. Wiederkehr des Deutschen Bauernkrieges im kommenden Jahr rückt, gerät der streitbare Theologe aus Stolberg wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit. Mit Ausstellungen, Festumzügen, Tagungen, Vorträgen und Theaterstücken wird in den nächsten Monaten des Verlaufs dieses Krieges sowie der Rolle Müntzers gedacht. Interessierte können sich auf auf nachstehenden Webseiten über entsprechende Angebote und Aktivitäten in Thüringen und Sachsen-Anhalt umfänglich informieren: https://www.bauernkrieg2025.de/de und https://www.gerechtigkeyt1525.de. - Abseits der historisch bedeutsamen Handlungsstätten wie Stolberg, Allstedt, Mühlhausen, Heldrungen und Frankenhausen gelegen, soll aber auch in Artern das große Jubiläum nicht ganz spurlos vorübergehen. Aus diesem Grund wird sich der Heimatverein ARATORA der Erneuerung der Gedenktafel am 1968 von der AWG Artern errichteten Wohnblock Thomas-Müntzer -Straße 1-4 widmen. Dazu wird einerseits mit dem Eigentümer, als auch mit einem Steinmetzbetrieb Kontakt aufgenommen, um die Inschrift "Thomas Müntzer Frühbürgerlicher Revolutionär und Theologe 1489-1525" (unser Bild) farblich erneuern bzw. den Stein reinigen und ggf. verfestigen zu lassen. Diese Arbeiten könnten im kommenden Frühjahr durchgeführt werden, damit die Tafel bis Mai 2025 zur 500. Wiederkehr der Bauernschlacht bzw. des Todes von Müntzer wieder an Ort und Stelle ist. Wir berichten hier über den Fortgang dieses Vorhabens. – Bis dahin wird auf aus der umfänglichen Literatur über Thomas Müntzer als historische Persönlichkeit und dessen Rolle im Bauernkrieg nachstehend auf eine Auswahl an Biografien aus dem vergangenen zehn Jahren hingewiesen: Ulrike Strerath-Bolz & Uwe Birnstein: Thomas Müntzer - Warum der Mystiker die Bauern in den Krieg führte, 2014 / Hans-Jürgen Goertz: Thomas Müntzer - Revolutionär am Ende der Zeiten, 2015 / Siegfried Bräuer & Günter Vogler: Thomas Müntzer. Neu Ordnung machen in der Welt - Eine Biographie, 2016 / Gerhard Wehr: Thomas Müntzer, 2017 / Ulrich Bubenheimer: Thomas Müntzer - Herkunft und Bildung, 2022.

Dienstag, 28. Mai 2024

Heute ein Rückblick auf Ende Mai des Jahres 1979: Vor 45 Jahren endete nämlich mit dem Abriss des „Goldenen Ankers“ eine bis weit in das 19. Jahrhundert reichende Gaststättentradition in Artern (unser Bild). Der Kreisbaubetrieb schuf damit Baufreiheit für die neue Ortsdurchfahrt der F 86, heute B 86. Der erste Bauabschnitt dieser Straße war bereits 1977 begonnen worden. Die komplette Freigabe dieser Fahrstrecke erfolge dann am 20. Oktober 1979. Mit dieser Maßnahme trat eine wesentliche Entlastung der innerstädtischen Straßen ein. – Nach Abriss des „Ankers“ war dessen Saal der einzig verbliebene bauliche Rest des vormaligen Gasthauskomplexes, der seit 1954 nach Umbau und Modernisierung als „Anker-Lichtspiele“ genutzt wurde. Mit Eröffnung der Visions-Kinobar 1975 traten die Filmvorführungen in eine neue Qualität ein. Im Nachgang der Schaffung der damaligen F 86 erhielt das Kino Ende 1980 einen neuen Eingangsbau mit Treppenhaus. Perspektivisch scheint nun aber auch die Geschichte des seit Jahren ruinösen Kinosaals in absehbarer Zeit zu Ende zu gehen.

Dienstag, 21. Mai 2024

Bereits seit längerem wurde nicht über den Stand der Herstellung des Arterner Nostalgie-Kalenders für 2025 berichtet, wobei zu rekapitulieren ist, dass diverse Vorarbeiten längst erledigt, andere allerdings noch vorzunehmen sind. Dies soll nun bis Juni erledigt sein, sodass die vorbereiteten Bild- und Textdateien zu Satz und Layout gegeben werden können. Diesmal dürfen sich unsere Interessenten über eine besondere Ausgabe freuen, denn das kommende Jahr über werden historische Zeichnungen unserer Heimatstadt das jeweils zweiwöchige Kalendarium pro Monat schmücken. Diese wurden vom heimischen Amateurkünstler Erich Gebhardt (1931-2023) mit Bleistift gezeichnet und zeigen Arterner Motive in hoher Genauigkeit und Detailtreue. Zu sehen sein werden ab Januar 2025 u. a. diese Motive: Gasthaus zum goldenen Anker, Ankerallee, Goethe-Ahnenhaus, Gaststätte Goethehaus, Harzstraße, neues Hotel, Johannisstraße, Kirchstraße, Gasthaus zur Krone, Geschäft Meyer in der Johannisstraße, Mühlgraben, ehemaliges Napptor in der Harzstraße, altes Rathaus in verschiedenen Phasen, neues Rathaus, Schäfer an der Sole, abgerissenes Geschäft Ziehme in der Leipziger Straße. – Der Verkauf des Arterner Nostalgie-Kalenders 2025 wird zum diesjährigen Zwiebelmarkt starten. Unser Bild zeigt die zeichnerische Wiedergabe der oberen Wasserstraße als eines der Bilder des neuen Kalenders.

Dienstag, 14. Mai 2024

Das seit mittlerweile fünf Jahren laufende Projekt zur Erstellung einer großen Sippentafel, über die bereits ab und zu hier berichtet worden ist, hat ein neues Etappenziel insofern erreicht, als kürzlich die 9.000ste historische Person ins Familienstammbaumprogramm aufgenommen werden konnte! Fast schon bezeichnend ist, das diese den Namen Göthe trug und somit in der hiesigen regionalen Ahnenschaft des Dichters zu verorten ist. - Apropos Goethe: In der vergangenen Zeit wurden im Kontext mit besagter Sippentafel ohnehin besonderer Augenmerk auf die Goethe-Ahnenforschung im nördlichen Thüringen bzw. am Südharz gelegt und entsprechende Informationen ermittelt. Besonders auffallend dabei war, dass Daten in ausgewählten, seitens der Forschung anerkannten Stammbäumen des Dichters bzw. relevanten genealogischen Abhandlungen (also auch Standardwerke) mitunter gar nicht oder nur bedingt mit den zugehörigen Eintragungen in Kirchenbüchern korrelieren. Darüber hinaus tauchen in diesen Stammbäumen und Untersuchungen Ahnen gar nicht erst auf, wenngleich diese auch früher bereits hätten beleghaft ermitteln werden können, nunmehr aber vorliegen. Andererseits werden Ahnen benannt, deren Existenz durch Eintragungen in Kirchenbücher nicht beweisbar sind. - Diese Feststellungen unterstreichen erneut die Notwendigkeit der Nutzung von originalen Quellen sowie die stets kritische Herangehensweise bei der Übernahme und Verwertung von Daten aus Sekundärquellen. Ergo: Einmal gemachte Fehler bzw. Versäumnisse pflanzten und pflanzen sich seither mit schöner Regelmäßigkeit fort und verzerren somit das Gesamtbild im Detail. Mittelfristig muss daher zunächst eine Gegenüberstellung und der Abgleich von Altdaten der Goethe-Ahnen mit den aktuellen Ergänzungen als Basis künftiger Vervollständigungen erfolgen! - Unser Bild zeigt das Arterner Goethehaus als Fachwerkgebäude, wie es auf einem Notgeldschein von 1921 dargestellt wurde.

Dienstag, 7. Mai 2024

Die mittelalterliche Landschaft zwischen Kyffhäuser, Südharz, Helme- und Unstrut-Tal war geprägt von königlichen Pfalzen: Nordhausen, Tilleda, Wallhausen, Allstedt, Helfta und Memleben – teils entdeckt und ausgegraben, teils bislang nur aus urkundlichen Erwähnung bekannt. Einen besonders wichtigen Fund in diesem Kontext, ein neu entdeckter befestigter Siedlungsplatz mit steinerner Kirche, vermeldete in der vergangen Woche das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt: Seit einigen Jahren steht die Kulturlandschaft rund um das ehemalige Kloster Memleben im Zentrum eines wichtigen Forschungsprojektes des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie (LDA) Sachsen-Anhalt. Den Erfolg der systematischen und flächendeckenden landschaftsarchäologischen Untersuchung des räumlichen Umfeldes der einstigen Königspfalz verdeutlichen die Ergebnisse der aktuellen archäologischen Ausgrabung: Nördlich der Unstrut konnten eine bislang unbekannte befestigte Siedlung identifiziert und die Überreste zweier beeindruckender Steinbauten – einer mehrphasigen Kirche sowie eines Wohnbaus – untersucht werden. - Bereits seit 2017 finden auf dem Gelände des ehemaligen Klosters in Memleben regelmäßig archäologische Lehr- und Forschungsgrabungen statt. Darüber hinaus steht seit einigen Jahren auch dessen räumliches Umfeld im Zentrum eines großangelegten Forschungsprojektes des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt. In seinem Rahmen wurden frühmittelalterliche Burgen und Siedlungen bei Wangen und Wendelstein untersucht sowie systematische Geländebegehungen und geophysikalische Untersuchungen durchgeführt. Mit dieser intensiven landschaftsarchäologischen Betrachtung realisiert das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt ein europaweit einmaliges Forschungsvorhaben zum Verständnis eines ottonischen Zentralortes aus der Epoche des mittelalterlichen Reisekönigtums. Das Projekt verfolgt das Ziel, nicht nur die Pfalz selbst zu identifizieren und zu erforschen, sondern auch einen tieferen Einblick in die komplexe Infrastruktur eines derartigen Herrschaftszentrums zu erhalten, zu dem nicht nur die aus Palatium, Versammlungshalle und Pfalzkirche bestehende Pfalz selbst gehörte, sondern auch befestigte Plätze beziehungsweise Burgen, gegebenenfalls Marktorte sowie Dienst- und Versorgungssiedlungen. Nicht zuletzt erforderte eine Pfalz auch ein großes agrarisches Hinterland als Basis für den Unterhalt des reisenden Herrschers, seines vielköpfigen Gefolges und seiner Gäste. - Bei den Geländesurveys der letzten Jahre gelang gut 1,2 Kilometer nördlich des heutigen Ortes Memleben jenseits der Unstrut die Entdeckung einer befestigten Siedlung, die im Rahmen einer archäologischen Ausgrabung unter der Leitung von Prof. Dr. Felix Biermann vom 2. April bis zum 2. Mai 2024 nun näher untersucht wurde. Geophysikalische Prospektionen und die Ausgrabung ermöglichen bemerkenswerte Einblicke in diese bislang vollkommen unbekannte Fundstätte, von der im Ackerland oberirdisch nichts mehr erkennbar ist. - Ein gut 240 mal 170 Meter großes, rechteckiges Wall-Grabenwerk umgab ein dicht besiedeltes Areal. Tore im Norden und Westen waren wahrscheinlich mit Steinbauten bewehrt. Die aktuellen archäologischen Ausgrabungen konzentrieren sich auf einen Bereich im Westen der Wehranlage, in dem sich die eindrucksvollen Relikte zweier stattlicher Steinbauten erhalten haben. - Im Mittelalter erhob sich hier eine 16 Meter lange, einschiffige Kirche mit einer halbrunden Apsis im Osten und einem unterkellerten Anbau im Westen, der einen Treppenzugang besaß. Die Kirche ersetzte einen älteren, kleineren Sakralbau von lediglich gut 8 Metern Länge. Dazu gehörte ein dicht belegter Friedhof, dessen Gräber vielfach die für das 10. bis 12. Jahrhundert charakteristischen Kopfnischen sowie steingesetzte Sarkophage zeigen. Im rechten Winkel zur Kirche wurde ein großer steinerner Wohnbau von mindestens 17 mal 6,5 Meter Fläche angetroffen. Er wies sehr starke Mauern auf und erfuhr im Laufe seiner Nutzungsgeschichte mehrfache Um- und Anbauten. In seinen Ruinen wirkten im späten Mittelalter Metallhandwerker, die etliche Öfen hinterließen. Die Besiedlung im Umfeld der Steinbauten wird durch ein Grubenhaus und diverse Wirtschaftsgruben belegt. - Das reichhaltige Fundmaterial verweist die Besiedlung in das 9./10. bis 14. Jahrhundert. Hervorzuheben sind neben slawischer wellenverzierter Keramik und einer Kreuzemail-Scheibenfibel der Ottonenzeit auch die für das hohe und späte Mittelalter typischen Kugeltöpfe, ferner bronzene Messerscheidenbeschläge, Projektile von Armbrustbolzen, mittelalterliche Silbermünzen, ein gotischer Schlüssel sowie ein spätmittelalterliches Pilgerzeichen mit der Darstellung eines gekrönten Herrschers. - Die aktuellen Forschungen erbrachten eine bedeutende Siedlung mit einer eindrucksvollen Befestigung, dichter Wohnbebauung, Hinweisen auf die Ausübung von Handwerk und zwei bemerkenswerten Steinbauten. Bereits die bisherigen Ergebnisse fügen dem Gesamtbild der Mikroregion um Memleben wichtige Einblicke hinzu, auch wenn verschiedene Fragen derzeit noch nicht abschließend geklärt werden können und der nachfolgenden Auswertung sowie weiteren Feldforschungen vorbehalten bleiben. Von besonderer Bedeutung ist dabei insbesondere die naturwissenschaftliche Datierung des entnommenen Probenmaterials, von der eine präzise chronologische Einordnung der steinernen Bauwerke und damit eine genauere siedlungs- und kulturgeschichtliche Kontextualisierung zu erwarten ist. Von großer Wichtigkeit ist die Klärung der Beziehung des Fundplatzes zu dem im letzten Jahr im Bereich des Klosters archäologisch erfassten ottonischen Vorgängerbau der Monumentalkirche Ottos II. Dasselbe gilt für eine mögliche Identifizierung der Siedlung mit einem der schriftlich überlieferten, im späten Mittelalter aufgegebenen Orte (Wenigen-) Memleben und Odesfurt (Ottofurt). Beide werden bereits im Hersfelder Zehntverzeichnis des 9. Jahrhunderts erwähnt. Die nördlich der Unstrut gelegene, im späten Mittelalter mit dem Zusatz ›Klein-‹ oder ›Wenigen-‹ bezeichnete Siedlung Memleben (Gut oder Erbe einer Person namens Mimo) wird immer wieder als Keimzelle des frühmittelalterlichen Siedlungszentrums interpretiert und zieht auch als möglicher Standort der ottonischen Pfalz das Forschungsinteresse auf sich. In Odesfurt wird 1179 eine Andreaskirche genannt. In beiden Orten bestanden später Gutshöfe (Grangien) der Klöster Memleben und Pforta (Schulpforte). Die aktuellen Untersuchungsergebnisse verdeutlichen die Bedeutung des neuen Fundplatzes und fügen dem Wissen um die Kultur- und Herrschaftslandschaft um Memleben wichtige Erkenntnisse hinzu. - Unser Bild zeigt den Fundplatz nödrlich von Memleben mit Blick auf den Kirchengrundriss von Osten (Foto: Landesamt für Denkmalplege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Robert Prust).

Dienstag, 30. April 2024

Wie seitens des Thüringischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie gemeldet wird, ist die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift „Alt-Thüringen“ als Doppelband 2022/2023 veröffentlicht worden (unser Bild). In dieser Reihe werden seit 1953 die im thüringischen Raum erschlossenen archäologischen Funde bzw. die darauf beruhenden Forschungsergebnisse publiziert. Band 48 von „Alt-Thüringen“ ist jetzt im Buchhandel (ISBN 978-3-95741-203-4, 59,00 Euro) und über den Kommissionsverlag Beier & Beran erhältlich. Das Buch (21x29 cm, Festeinband) umfasst 461 Seiten mit 17 Beiträge zum Stand der Forschung, zahlreiche Karten, Abbildungen und Tafeln in Schwarzweiß und Farbe. - Nachstehende Themen zur Ur- und Frühgeschichte Thüringens werden behandelt: Erik Zamzow, Marina Eguiluz, Sandra Schneider, Mario Küßner, Roberto Risch: Das frühneolithische Mahlsteindepot aus Sömmerda in Thüringen / Hannes Buchmann: Die kaiserzeitlichen Siedlungen Radegundenstraße, Pilse 12/13 und Weiße Gasse in Erfurt – ein Beitrag zur kaiserzeitlichen Besiedlung im Erfurter Raum / Jan Nováček: Eine kleine Germanin aus der römischen Kaiserzeit unter den mittelalterlichen Fundamenten – Anthropologische Untersuchung eines Säuglingsskeletts aus Erfurt, Weiße Gasse / Ralf-Jürgen Prilloff: Archäozoologische Analysen der Tierreste aus einem Grubenhaus der römischen Kaiserzeit aus Erfurt, Radegundenstraße / Ralf-Jürgen Prilloff: Nahrungs- und Handwerksabfälle aus einer Hausgrube der römischen Kaiserzeit von Erfurt, Weiße Gasse / Robert Knechtel, Christian Tannhäuser: Kaiserzeitliche und frühmittelalterliche Besiedlungsspuren an einer Unstrutschleife bei Ammern, Unstrut-Hainich-Kreis / David Burisch: Der römische Denarhort von Ammern, Unstrut-Hainich-Kreis - Analyse, Vergleichsfunde und Kontext / Oliver Mecking: Die Materialzusammensetzung der Denare aus dem Hortfund von Ammern, Unstrut-Hainich-Kreis / Ines Spazier: Eine frühslawische Siedlung mit zwei Einzelbestattungen bei Schöps im mittleren Saaletal / Andreas Hummel: Zwei slawische Hausbefunde in Altkirchen, Lkr. Altenburger Land / Dirk Fuhrmann, Roland Altwein: Die Siedlung Unterröppisch, Stadt Gera, vom 10. bis zum 13. Jahrhundert – Ralf Kluttig-Altmann: Massives Interesse - Zieglerware aus Nordhausen und Erfurt / Patrick Tarner: Ein spätmittelalterlicher Dolchknauf mit Tierköpfen aus Hinternah, Lkr. Hildburghausen / Lars Blumberg: Ein spätmittelalterlicher Münzfund bei Vollradisroda – der „Uhrdaer Lindenschatz“ / Nachruf Bodo Schmidt (1956-2021) / Nachruf Dr. Günter Keil (1933-2022) –/ Nachruf Ulrich Lappe (1938-2023). - Für an der thüringischen Landesarchäologie Interessierte hier noch der Hinweis, dass die Zeitschrift „Alt-Thüringen“ seit 1953 zu großen Teilen in digitalisierter und frei abrufbarer Form vorliegt. Dieser Service beruht auf einem Gemeinschaftsprojekt der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena und dem Thüringischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie in Weimar. Der Online-Zugriff erfolgt über die Universal Multimedia Electronic Library (UrMEL) als Zugangsplattform für multimediale Angebote der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek und weiterer Partner.

Dienstag, 23. April 2024

Seit einem Jahrzehnt werden Äcker um die Stadt Artern intensiv archäologisch erforscht, besonders im Vorfeld der Erschließung von Gewebegebieten und des Straßenbaus. Dabei wurden sehr wichtige und teils einmalige Funde gemacht, u. a. mehr als 5000 Jahre alter Feuersteinbergbau in Richtung der Helme, bronzezeitliche Siedlungen und ausgedehnte rätselhafte Grubenreihen, sog. pit alignments, auch aus der Bronzezeit. Publiziert wurden diese Grabungsergebnisse bislang leider noch nicht, dafür weiterhin gegraben, so auch bei Schönfeld. Die Ausdehnung der dortigen, archäologisch zu erforschenden Areale auf einer künftigen Industriegroßfläche nordwestlich des Arterner Ortsteils hat mittlerweile nicht nur für Schönfelder Verhältnisse immense Ausmaße erreicht. - Das wurde bereits zum Tag des offenen Denkmals im vergangenen Spätsommer offenbar, als unter brütender Hitze Funde bzw. Befunde aus verschiedenen prähistorischen Zeiten bis zum Mittelalter in öffentlichen Führungen präsentiert worden sind. Im Nachgang einer dieser Führungen wurden seitens des Heimatvereins ARATORA an Dr. Robert Knechtel, dem zuständigen Gebietsreferenten des Thüringischen Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA), diverse historische Dokumente und Quellen zur mittelalterlichen Landwehr bzw. dem zugehörigen Wachturm bei Schönfeld übermittelt. Diese Unterlagen sowie weitere von letzter Woche wurden dankend entgegengenommen und haben offenbar nun insofern gefruchtet, weil jüngst endlich der Standort dieses ehemaligen Turms (unser Bild) lokalisiert und Reste davon ausgegraben werden konnten. (Dessen aufsteigendes Mauerwerk hatten die biederen Schönfelder beim Bau der Friedhofsmauer 1679 bzw. beim Neubau ihrer Kirche bis 1748 „recycelt“.) - Als Dank für die Unterstützung bei der Bereitstellung von offensichtlich für die archäologische Forschung nützlich gewesenen Archivalien und historischen Aufzeichnungen zum Turm und der Landwehr bei Schönfeld lud gestern Grabungsleiter Alexander Arndt zu einer „Privatführung“ ein und erläuterte die jüngsten Erfolge des TLDA für die lokale und regionale Mittelalterforschung und darüber hinaus. - Dass die Reste des Turms nördlich von Schönfeld noch unter der Erde sein mussten, war abzusehen, doch dessen Standort war längst der Vergessenheit anheimgefallen - jetzt wurde er endlich entdeckt und kann nun punktgenau in das System alter Landwehren in der Goldenen Aue eingeordnet werden. „Einen Wartturm zu finden, ist eine Seltenheit und dem Umstand geschuldet, dass an dieser Stelle kein Tiefpflug eingesetzt wurde“, so Alexander Arndt, der sichtlich stolz auf diese auch für ihn erste Entdeckung dieser Art ist. Ein großer halbkreisförmiger Bau östlich der Warte konnte hingegen noch nicht gedeutet bzw. in Kontext gebracht werden; im Gegensatz zu Kellern, die - u. U. überbaut - der Besatzung des Wachturm als Nutzbauten dienten. Diverse Gruben, die als Erdverfärbungen erkennbar sind, konnten gleichfalls nicht völlig zugeordnet werden. – Noch dauern die Grabungen volle zwei Monate an, dann auch in Richtung des Sumpfes, wo bereits Altfunde bekannt sind. Die gleichfalls aus der Literatur bekannten, längst eingeebneten Hügelgräber nördlich von Schönfeld konnten leider noch nicht archäologisch nachgewiesen werden. Vielleicht klappt es ja bis Ende Juni – zu wünschen wären es!

Dienstag, 16. April 2024

Eine „Dienstreise“ nach Oberheldrungen Ende vergangenen Monats wurde für zwei Vorstandstandmitglieder zu einem unerwartet erfreulichen Termin, hieß es doch zunächst nur vage, den Teilnachlass eines längst verstorbenen Heimatforschers in Augenschein zu nehmen. Die dort vorgefundenen, größtenteils gedruckten Unterlagen konnten schnell in bereits vorhandene (alte ARATORA-Zeitschriften seit 1911) sowie in solche, die bislang unbekannt waren, separiert werden. Bei letzteren Dokumenten handelt es sich um vier Jahrgänge der Reihe „Aus der Heimath“, dem „Sonntagblatt des Nordhäuser Couriers“ (unser Bild), die Jahre 1887 und 1888 (komplett) sowie 1889 und 1890 (fragmentarisch) betreffend. Dort hatte die Elite der damaligen Heimatforscher ihre historischen Aufsätze veröffentlicht, besonders den gesamten Südharz, die Reichsstadt Nordhausen, die Grafschaft Hohnstein, das Eichsfeld, die Kyffhäuser-Landschaft, die Goldene Aue, Hainleite, Finne, Hohe Schrecke und den Dün betreffend. Themen dieser oftmals hervorragenden Texte sind u. a. Archäologie, Dorf- und Stadtgeschichte, Burgen- und Kirchengeschichte, Volkskunde, Sagen, Personen- und Familienkunde, Sitten und Bräuche, heimische Mythologie, Aberglauben, auch Denkmalschutz und Kulturgeschichte Thüringens - durchweg versehen mit einer inhaltlichen Datenfülle, die über die tiefgehenden Recherchen und das umfangreiche Wissen der Verfasser staunen lässt. Viele der Artikel sind als Fortsetzungsreihe publiziert. „Aus der Heimath“ erschien übrigens über elf Jahre hinweg, jeweils wöchentlich vom 18. Oktober 1885 bis Ende 1896. - So waren die vergangenen Tage damit gefüllt, besagte Jahrgänge zu fotografieren und digital zu bearbeiten - insgesamt 621 Bilddateien (3 Gigabyte); Rückenschmerzen inklusive. In der nächsten Zeit werden bei der intensiveren Sichtung die thematischen und inhaltlichen Komponenten der Artikel im Fokus stehen und wenigstens die interessantesten Artikel separiert. Zu gegebener Zeit wird dann an dieser Stelle eine Auflistung wenigstens der wichtigsten Aufsätze, die unsere nähere Heimat betreffen, vorgestellt.

Dienstag, 9. April 2024

Eine Augenweide sondergleichen sind eine Handvoll Fotos aus den 1920/30er Jahren, die Stadt Artern als Motiv von Luftaufnahmen aus verschiedenen Flughöhen zeigend (unser Bild). Diese knapp hundert Jahre alten Aufnahmen liegen dem Heimatverein ARATORA jetzt vor, nachdem im Vormonat ein relevanter Hinweis vom befreundeten Heimat- und Geschichtsverein Goldene Aue gegeben worden ist. Ein Mitglied hatte diese Fotos in einem westdeutschen Archiv gefunden und seine Entdeckung nach Artern weitergeleitet. Von dort aus erfolgte der Auftrag zur Digitalisierung in hochauflösender Form, deren Ergebnisse nun in beeindruckender Weise vorliegen. Die bislang völlig unbekannt gewesenen Schrägluftbilder zeigen folgende Motive in hervorragender Detailauflösung: 1. Gesamtsicht der Stadt von Süden, 2. Alt- und Neustadt sowie 3. die Neustadt separat mit Neubauten am Westhang des Weinberges. Von besonderem Interesse sind weiterhin die damals noch in baulicher Gänze vorhanden gewesenen, großen Gutshöfe, so der Obere und Untere Hof, das Böselsche Freigut, die Domäne noch als kompletter Vierseitenhof und das Schallsche Gut. Als weitere historische Luftbilder kommenden noch deren zwei von der Zuckerfabrik Artern hinzu, aufgenommen von Ost mit Unstrut, Saline und Salinepark sowie noch einmal mit Verlauf der Unstrut und Äckern im Hintergrund. - Sobald die Genehmigung zur Veröffentlichung vorliegt, werden diese Bilder in Vorträgen gezeigt bzw. im nächsten Bildband publiziert. - Zudem konnte auch ein Luftbild des heutigen Ortsteils Voigtstedt aus dem gleichem Zeitraum erlangt werden. Besonderes Interesse erweckt auf diesem Foto die Ansicht des ehemaligen Wasserschlosses bzw. Schlossgutes nördlich der Kirche. In absehbarer Zukunft könnten die erwähnten Bilder sogar wichtige Ergänzungen erhalten, da sich noch Dutzende anderer historischer Luftaufnahmen im Angebot des besagten Archivs befinden, u. a. Frankenhausen, Kyffhäuser, Oldisleben, Roßleben, Wendelsein, Allstedt, Roßla, Sangerhausen u. a.

Dienstag, 2. April 2024

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena berichtet über die Würdigung der thüringischen Flurnamenforschung und veröffentlichte vorige Woche nachstehende Pressemitteilung: Die „Flurnamenforschung in Thüringen“ wurde jetzt in das Landesverzeichnis Immaterielles Kulturerbe in Thüringen aufgenommen. Dort steht es nun als gutes Praxisbeispiel neben der Kindergartenidee nach Friedrich Fröbel, Brehms Tierwelt oder der Thüringer Bratwurstkultur. PD Dr. Barbara Aehnlich von der Friedrich-Schiller-Universität Jena freut sich über diese Ehrung, weil sie die Flurnamenforschung ins Licht der Öffentlichkeit rückt. „Die Aufnahme in das Landesverzeichnis verdeutlicht den Wert der Flurnamenforschung und würdigt insbesondere die Arbeit der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer“, so Barbara Aehnlich, die gemeinsam mit David Brosius das Flurnamenverzeichnis in Thüringen betreut. Beheimatet ist dieses Archiv an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, es enthält aktuell etwa 150.000 Einträge. Den Antrag auf Aufnahme ins Landesverzeichnis hat Dr. Aehnlich gemeinsam mit dem „Heimatbund Thüringen e. V.“ im vorigen Jahr gestellt. - Wie Barbara Aehnlich erläutert, sind Flurnamen die Bezeichnungen von unbewohnten Örtlichkeiten und Gegebenheiten im Gelände, die den Menschen zur Orientierung in der Landschaft dienen. Beispiele seien etwa Aue, Hain, Sommerleite oder Am Hange. Eingeschlossen seien zudem die Bezeichnungen von Wasserläufen, Bergen und Tälern ebenso wie Namen von Wäldern oder Feldern. „Zugleich sind Flurnamen wertvolle Quellen des Lebens unserer Vorfahren“, sagt Barbara Aehnlich. So lassen sich anhand der Flurnamen einstige Wirtschaftsunternehmen ebenso lokalisieren wie etwa der Umgang mit Migranten. Zugleich sind die Namen Zeugnisse der Sprachentwicklung, denn ursprünglich wurden sie nur mündlich überliefert. - An der Universität Jena werden Flurnamen seit rund 100 Jahren gesammelt und archiviert. Bislang wurden etwa 150.000 Namen gesammelt, wobei die Hauptarbeit jene Interessierten leisten, die in ihren Dörfern oder Städten auf Spurensuche gehen. Seit 2019 wird das Flurnamenarchiv in Kooperation mit der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena digitalisiert. Bislang konnten etwa 80.000 Einträge digital erfasst werden. Wie Barbara Aehnlich sagt, wurde gerade der Förderantrag zur Finanzierung bis Ende 2025 von der Thüringer Staatskanzlei bewilligt. Die Sammlung und Erfassung der Thüringer Flurnamen kann also weitergehen. - Zur Komplettierung des thüringischen Flurnamenarchivs wurden über Ostern Texte, Flurnamenkarte und -liste der Gemeinde Reinsdorf bei Artern, erarbeitet und 2009 veröffentlicht von unserem verstorbenen Vereinsmitglied Prof. Dr. Dr. Friedrich Schneppe, nach Jena weitergeleitet. - Unser Bild zeigt eine historische Karte mit Flurnamen um die Stadt Artern.

Dienstag, 26. März 2024

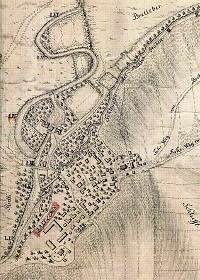

Zum Schluss war die Luft im proppenvollen Saal des Jugendklubs Bretleben wie zum Zerschneiden, hervorgerufen von über 80 Besuchern, u. a. aus Heldrungen, Oldisleben, Oberheldrungen, Hauteroda, Braunsroda, Reinsdorf und Artern, die am vergangenen Sonnabend den historischen Ausführungen von Ines Telle zur Vergangenheit des Dorfes lauschten. - Beginnend mit einem Überblick zu ur- und frühgeschichtlichen Funden in der Gemarkung Bretleben sowie den Nachbarfluren wurde auf fünf Themen aus der Geschichte von Bretleben näher eingegangen, beginnend mit der kriegsbedingten Anwesenheit von König Karl dem XII. von Schweden in bzw. bei Bretleben im Jahre 1707. Danach besprach Ines Telle die verschwundene Cyracus-Kapelle und machte Ausführungen zu deren Bedeutung und Geschichte. Im dritten Themenblock wurde die Geschichte der Familie von Trebra ins Visier genommen, die bis 1932 in Bretleben zu finden war. Als herausragende Person stand Friedrich Wilhelm Heinrich von Trebra im Fokus, der u. a. mit Goethe korrespondierte und in Bretleben als Förderer der Schafzucht und des Hanfanbaues wirkte sowie im Ort eine Windmaschine für eine Brennerei errichten ließ. Die nur wenig bekannte Vergangenheit der 1231 gegründeten Kommende Braunsroda des Lazarus-Ordens und deren Beziehungen zu Bretleben wurde im Anschluss behandelt, soweit dies die Quellenlage zuließ. Zum Abschluss konnten Persönlichkeiten vorgestellt werden, die in Bretleben geboren wurden bzw. deren Wirken eng mit dem Ort in Verbindung stehen, so der Musiker Christoph Kirchner, der Kantor Clemens Christoph Janeck und dessen Söhne, der Stadtmusikus zu Weißenfels Johann Christian Sachse oder der Organist Johann Jacob Carl, ein Bach-Schüler. Die fast unvermeidlichen familiären Relationen zu Goethe konnten auch für Bretleben nachgewiesen werden, wo im 18./19. Jahrhundert entsprechende Namensträger zu finden sind. - Ines Telle präsentierte in ihren Ausführungen ganz bewusst lediglich historische Versatzstücke, wohl wissend, dass an jedem ihrer Themen noch viel Detailarbeit ansteht, um die Gesamtbilder schlüssig zu machen und abzurunden. Doch zunächst galt es ja, Interesse vor Ort zu wecken und mit den Einwohnern in Bretleben in Austausch zu kommen. In der Hoffnung auf künftige Unterstützung und aktive Mitarbeit wurde zum Abschluss der gelungenen Veranstaltung noch an einen großem historischen Schatz erinnert: die alten Grabsteine um die 1897 vollendete Kirche St. Johannes, an deren Erhalt die Referentin mahnte. Auch künftig wird sich Ines Telle in die geschichtliche Forschung unserer Region einbringen, aus der sicherlich der eine oder andere Vortrag hervorgeht. Schon jetzt ist sie aufgrund des bislang gezeigten Engagements eine Bereicherung in der regionalen Heimatforschung. - Unser Bild zeigt die Ortslage von Bretleben als Ausschnitt einer Landkarte von 1779.